大体属人性とか参入障壁の話

今回はネットコンテンツについての話。近年のネットコンテンツは才能のある人間が多数現れており、各ジャンルで活躍されている方が毎年のように出ている。理由としてはネットはもはや誰にでもアクセスできるようになって、いろんな才能のある人が可視化されたからだろう。

ただ、こういった人たちにあこがれてyoutuberになってそこでお金を稼ぎたい、仕事にしたいという人は多くいる。しかし、その中でここまでコンテンツにあふれていると何が重要になってくるか?それは属人性や参入障壁だ。その人にしかできないこと、自分のセンスでしかできないことを突き詰めるしかない。わかりやすく言うと真似しやすいコンテンツやその人じゃなくてもできるコンテンツの賞味期限はすぐきれるということだ。

掲示板やyoutubeのコメント欄でくだらないことを書くこと自体に何の価値もないように、誰もができるようになってしまったことには価値がなくなる。表現方法の希少性がなくなった瞬間、その表現の内容が面白いか、感動できるか、自分にとってためになるか、などの総合力で勝負せざる負えなくなる。

ブログ、twitter、Vtuber

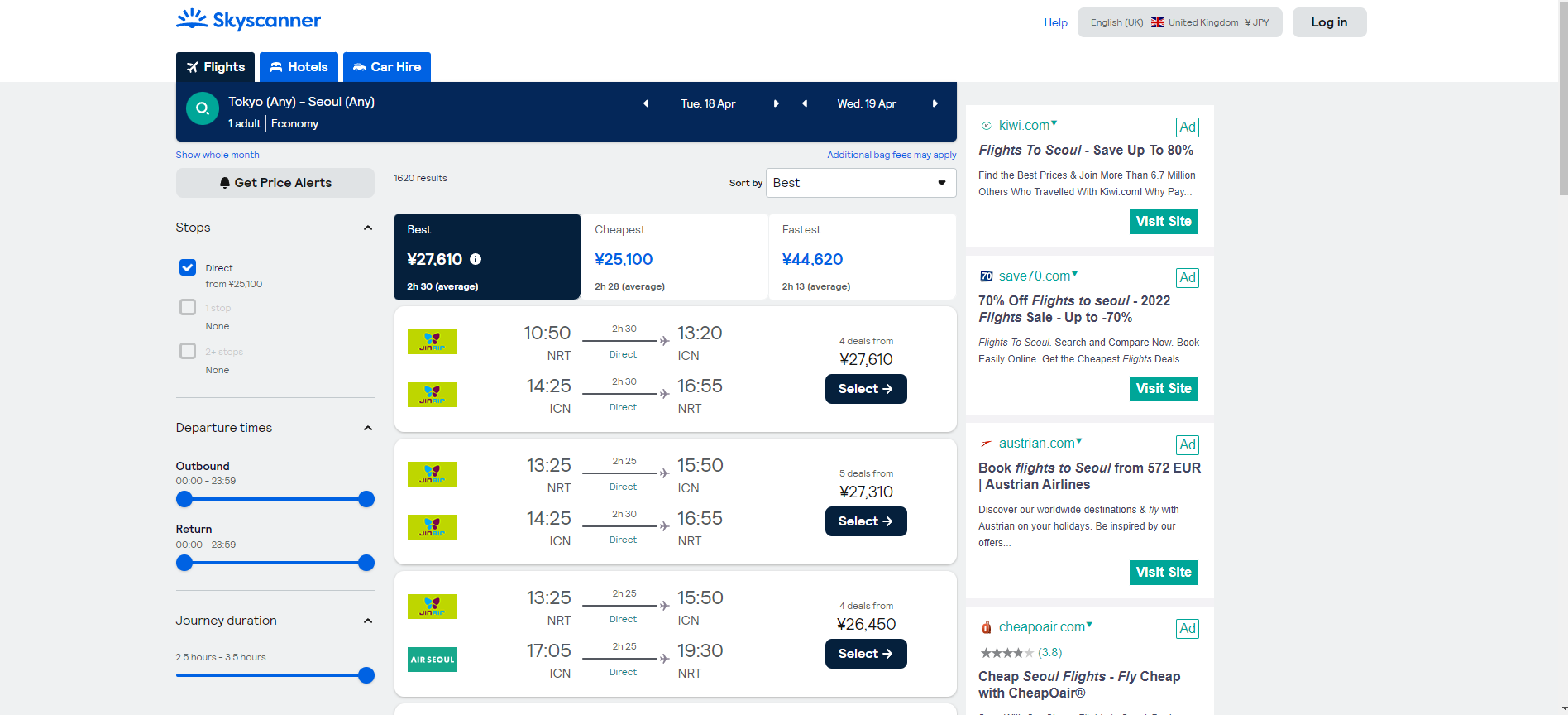

ネットで新しいサービスや表現の方法が出た時点ではそこに対して少数の表現者とそれを見に来る人が来る。そこでは最初に始めた人が注目を集めたりするが、そのあと参入してくる人は大体総合的に能力の高い人たちや戦略や資金力がある人が参入し、一気にレッドオーシャンになる。そして、大体そちらの能力の人たちに客を奪われる。ここらへんは「製品ライフサイクル」という有名なグラフあるので知っている人もいると思う。これはまるごとブログのアフィリエイトやtwitterマーケティング、最近ではVtuberにもいえる。最初にビジネスでブログ、twitter、Vtuberをやっていた人は個人が多かったが、のちに会社や戦略的に行動する集団によってシェアの大部分を奪われる。

Vtuberがこれから衰退する理由とオワコンと言われつつ違う形で生き残る理由

この記事のタイトルの意味

前置きはこれくらいにしてこの記事のタイトルの意味を説明する。それは大体がネットコンテンツをやっていてお金を稼いでいても長く続かないということだ。例外として、会社単位でやっている人は長く利益を得ることができるし、趣味でやっている人たちは利益関係なく長くやる傾向にあるのでこの限りではない。お金を稼ぐために何も考えずにレッドオーシャンに飛び込む人は論外だし、製品ライフサイクル時に誰にでもできるコンテンツで参入しても一時的にお金を得ることができるかもしれないが後々きつい。